4月27日、日銀が追加の金融緩和の決定を発表し、それを受けてか日経平均は500円以上の上昇となりました。

もちろん上昇の材料は他にもあり、米国株式市場の主要指数の上昇や、国内のコロナウィルス感染抑制と見られる数値などが好感された、との見方があります。

日経平均20,000円台を回復するか、という状況ですが、この追加金融緩和が国内株価に与える影響は限定的だと考えています。

株価の概況と金融緩和の作用

日経平均終値は27日19,783円、28日19,771円となっています。

このブログでは何度か書いていますが、20,000円台に届くかどうかというところで利益確定の売りが入るのか、ギリギリで20,000円台に達していません。

これは日経平均20,000円台を、多くの投資家の方々が現在の最高値水準だと判断していることが考えられます。

実態経済の状況を見れば、今現在の株価と実経済はかなり乖離していると感じられますので、20,000円を越えて大きく上昇して行くとは考え難いと思うのが自然です。

日経平均上昇の要因

27日の日経平均の上昇は、米国株式市場の主要指数の上昇がまず要因として挙げられます。この辺りはいつもの事で、海外機関投資家の国外からの資金の流入を感じさせ、日本の株式市場の脆弱性が懸念されます。

僕は悲観投資家ですので。

もう一つは日本国内のコロナウィルス感染拡大の状況です。

最初の緊急事態宣言発令から3週間ほど経ち、東京の1日の感染者数はわずかですが、減少に転じているという事です。

外出自粛の効果がある程度確認された形で、こちらも株価上昇の要因として挙げられます。

そして各企業の決算が発表されていますが、その数字も『思ったほど悪くはない』として、投資家の間に楽観ムードが広がっているとの見方もネット上で散見されました。

追加金融緩和決定の株価への作用

上記の事柄が日経平均大幅上昇の要因として考えられる一方、日銀の追加金融緩和決定は株価の下支え要因として挙げられると思います。

上昇要因ではなく、下支えの要因として、です。

今回の追加金融緩和は株価上昇というより、株価の維持の方向に作用すると考えています。

今回の金融緩和の内容

今回発表された金融緩和の内容は、まず日銀の国債引き受けの上限撤廃が挙げられます。

これは政府の給付金政策や、事業者支援策に必要な財源を確保する為の措置との事です。

中央銀行の国債引き受けには批判もありますが、今回の場合は緊急事態ですので妥当だと思われます。

CP、社債の買い入れ強化

次に、企業が発行するCP(コマーシャルペーパー)と社債の買い入れ上限の拡大です。

CP(コマーシャルペーパー)とは、1年未満の『短期の社債』といった感じのもの、という事です。

こちらは資金繰り難の企業に対する支援策という形です。

今回の金融緩和の主旨

国債引き受け上限の撤廃で、個人や小規模事業者への支援策の財源を確保し、CP,社債の買い入れ強化で大手企業を支援する。

今回の追加金融緩和の主旨は、こういったものであると考えられます。

『金融を用いた生活支援策』としての面が強いと思われるので、株価上昇の要因というより、株価維持という下支えの要因として作用するのではないでしょうか。

ということで、この追加金融緩和が株価に与える影響は限定的であると考えています。

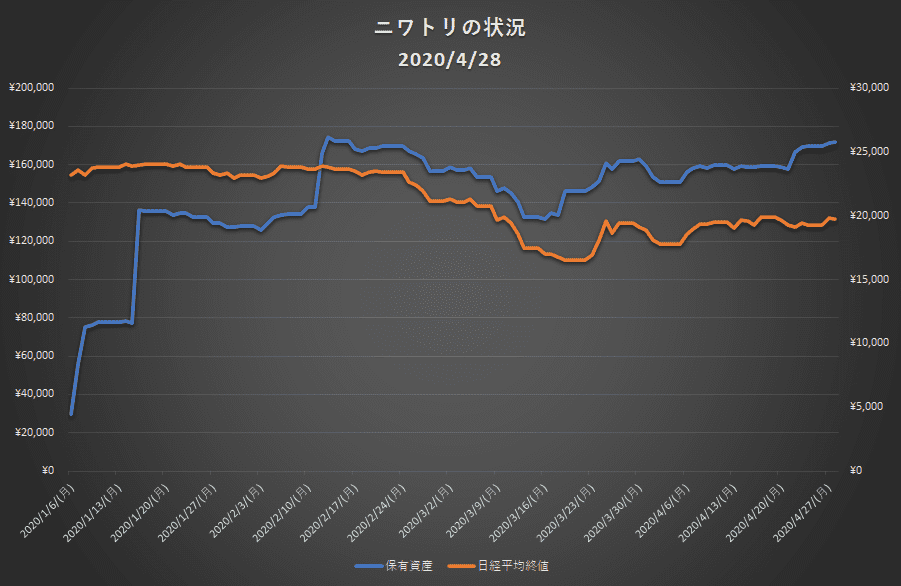

現在の資産の状況

評価損益 -21,011円 (-11.06%)

日経平均終値 19,771.19円 -12.03円 (-0.06%)

日経平均はわずかに下落していますが、僕のニワトリさんはわずかに上昇しています。

この感じは良いです。ポートフォリオの組み方が的を得ていることの証左であると、自画自賛出来る瞬間です…。

現在の銘柄数...50銘柄

よしよし、よしよし。

こけけっ。

今後の株価の動きは

日経平均はいよいよ20,000円台を回復するか、というところですが、悲観論者としてはもちろん楽観は出来ません。

コロナウィルス感染拡大はある程度抑制されていると見られる数字もありますが、想定していたより減少していないとの声もあります。

北海道では自粛要請を緩和した結果、感染拡大の第2波が起こっており5月6日での緊急事態宣言解除は難しい、との見解を札幌市長が示しています。

大型連休を前に、国内全体で感染拡大が懸念される状況です。

企業の決算も想定よりも悪くなかったとは言え、悪化はしている訳です。これから下方修正するところもあるかもしれません。

こういった状況での株価の維持はすなわち、株価と実経済の乖離を進行させると思われます。

とは言え、市場の潮目が変わった可能性もあります。日経平均20,000円台を越えた場合にどう動いて行くのか。

僕は悲観論者ですので、大きく上昇して行くよりは、どこかで下落が始まるのではないかと感じています。あくまで感覚的な話ですが。

リスク許容度の範囲で、悲観投資家としての投資行動を続けて行こう、と思っております。